阴历、阳历、阴阳和历的来龙去脉

大多数人弄不清楚阳历、阴历、公历、农历之间的关系和区别,以至于简单粗暴地认为,阳历=公历,阴历=农历,其实这是大错特错的!本文详细介绍它们之间的区别,来历,以及具体原理!弄懂节气,一文足以!

历法

历法。所谓历法,就是以使用方便为目的,按一定法则,科学地安排年月日的时间长度和它们之间的关系,制定的长时间的计时系统。

历法是在人类生产与生活中逐渐形成的,年、月、日都直接与天体运行周期相关,属于天文学的分支学科。历法能使人类确定每一日在无限的时间中的确切位置并记录历史。

在历史上,在世界各地,存在过千差万别的历法,但就其基本原理来讲,不外乎三种:即太阴历(阴历)、太阳历(阳历)和阴阳历。三种历法各自有各自的优缺点,世界上通行的“公历”实际上是一种太阳历,而中国传统历法——农历属于阴阳合历。

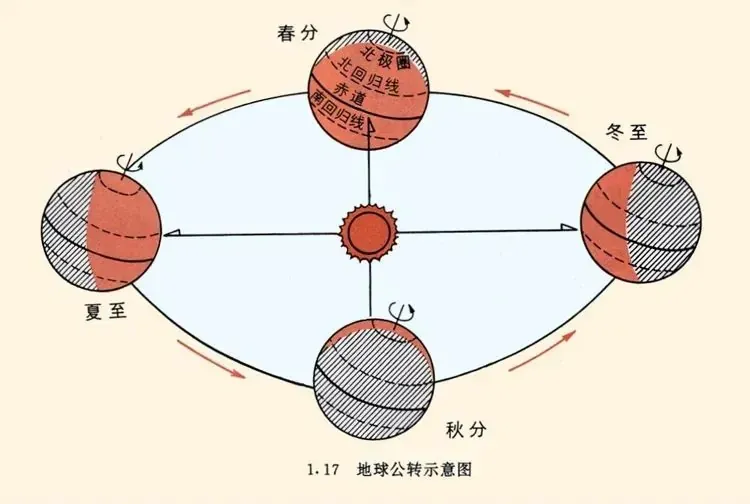

阳历,即太阳历,是根据太阳运行规律制定的历法,观察的是太阳在不同季节的位置变化,以地球绕太阳公转一周为一年,计365.24天(一个回归年),分摊给12个月,每个月平均是30.437天。

阴历,即太阴历,是根据月球运行规律制定的历法,观察的是月相的周期变化,以月球绕行地球一周为一个月,计29.53天,乘以12个月,一年大概是354.36天。

阴历和阳历一年相差10.88天,差不多3年一个闰月,5年2个闰月。中国古代天文学家,观天监精密计算,19年7个闰月,把阴历和阳历结合起来,统一太阳和月亮运行周期的历法就是阴阳和历。

中国的新年,既不是阴历,也不是阳历,而是阴阳和历的新年!

所以把中国新年叫做 lunar new year ,完全就是一种无知的叫法!

太阴历

太阴历就是所谓的阴历,亦称月亮历,其历月是一个朔望月,历年为12个朔望月,约354或355日。太阴历主要根据月亮绕地球运行一周时间为一个月,大月30日,小月29日,即以朔望月作为确定历月的基础,一年为十二个历月的积累的一种历法。

太阴历是中国旧历(农历)的俗称。现今依旧广泛使用的中国传统历法,在古代一般称「黄历」或「皇历」,近代以来又称为汉历、旧历等。但实际上农历并非真正的阴历,而是一种阴阳历(关于阴阳历,下文会做出介绍)。纯粹的阴历有希腊历和伊斯兰历。

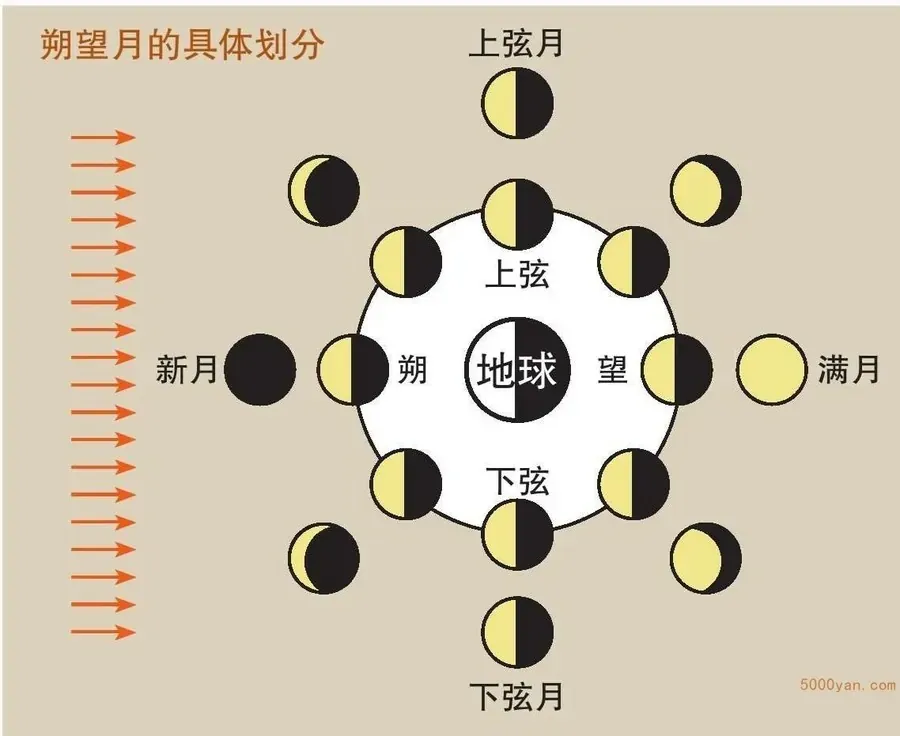

阴历定月的依据是月亮的运动规律:月球运行的轨道,名曰白道,白道与黄道同为天体上之两大圆,以五度九分而斜交,月球绕地球一周,出没于黄道者两次,历27日7小时43分11.5秒,为月球公转一周年所需之时间,谓之「恒星月」。唯当月球绕地球之时,地球因公转而位置亦有变动,计前进27度余,而月球每日行13度15分,故月球自合朔,全绕地球一周,复至合朔,实需29日12时44分2.8秒,谓之「朔望月」,习俗所谓一个月,即指朔望月而言。

太阴历是以月亮的圆缺变化为基本周期而制定的历法。世界上现存阴历的典型代表是伊斯兰教的阴历,它的每一个历月都近似等于朔望月,每个月的任何日期都含有月相意义。历年为12个月,平年354天,闰年355天,每30年中有11年是闰年,另19年是平年。纯粹的阴历,可以较为精确地反映月相的变化,但无法根据其月份和日期判断季节,因为它的历年与回归年实际没有关系。

从世界范围看,早期人们都是采用阴历的,这是因为朔望月的周期,比回归年的周期易于确定。后来,知道了回归年,出于农业生产的需要,多改用阳历或阴阳历。现在,只有伊斯兰教国家在宗教事务上还使用纯阴历。

节气与太阴历

太阴历,简称阴历。据可靠史料记载,世界上一些文明古国,都是在数千年前先后制定和运用了太阴历。我国在4200多年前便有了太阴历。太阴历是依据月相的变化周期来制定的,比较直观,容易掌握,故为世人最先采用。

朔

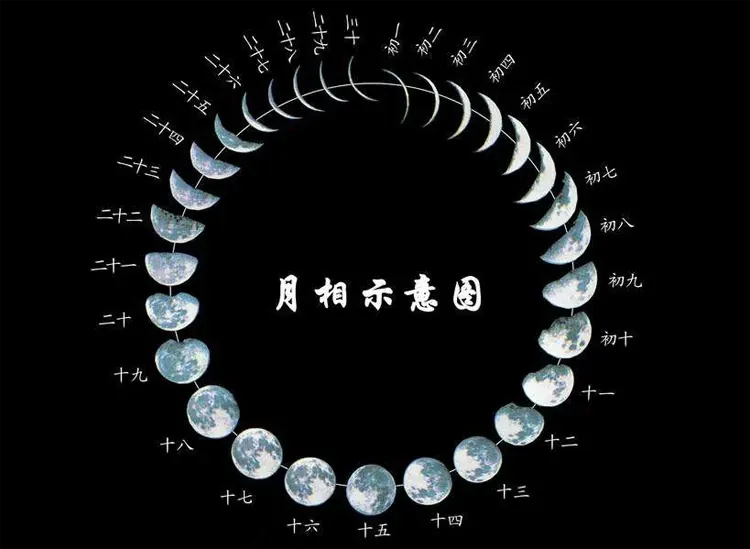

把完全见不到月亮的一天称“朔日”,定为阴历的每月初一。

望

把月亮最圆的一天称“望日”,为阴历的每月十五(或十六)。

从朔到望,是朔望月的前半月;从望到朔,是朔望月的后半月;从朔到望再到朔为阴历的一个月。一个朔望月为29天半,实际上是29天12小时44分3秒。

我国的先民们把月亮圆缺的一个周期称为一个“朔望月”。

阴历一年有12个月,单月是大月(30天),双月是小月(29天),全年共有354天。12个朔望月共为354~367天,二者一年相差0~367天。若不予以调整,经过40年后,其朔望日期便完全颠倒。因此阴历需要安排“闰年”来调整,办法是每30年中给规定的11年中的每年最后一月加1天。阴历经过这样的自我调整以后,每30年和月相的步调差8~16分。并且,由于月亮围绕地球运转和地球围绕太阳运转均非匀速运转,为保持朔日必须在阴历每月初一,也进行必要的调整。因此,有时会出现连续两个阴历大月或连续两个阴历小月的情况。

节气和阴历是我国古代的太阳历和太阴历。它们同时产生于4000年前左右夏朝的前期,当时曾一度对两种历法分别并用。用节气历来记述一年之中寒暑、季节、气候、物候以及农事时段的演变规律和特征;运用阴历主要来记述月、日时段,如每月的初一、十五以及诸多的民族祭祀日期,如春节、元宵节、端午节、七巧节、中秋节、重阳节以及除夕等。沿海地区的人们根据阴历月相判断海洋的潮汐日期和时间等。

直到今天,在我国还有不少人仍然将节气和阴历分别并用。

太阳历

太阳历简称为阳历,其历年为一个回归年,现时国际通用的公历(西历)即为太阳历的一种,在华语文化中,“阳历”一词有时会被特指为公历。太阳历为据地球围绕太阳公转轨道位置,或地球上所呈现出太阳直射点的周期性变化,所制定的历法。

回归阳历

在地球围绕太阳公转过程中,春分阳光直射在赤道时,当天昼夜时间平均,之后北半球的日照时间逐渐变长,气温随之升高,直至夏至阳光直射在北回归线时,日照时间达到最长,接着日照时间逐渐变短,到秋分阳光再次直射赤道,昼夜时间又再平均,此后北半球日照时间逐渐变短,气温跟着降低,直至冬至阳光直射在南回归线时,日照时间达到最短,后来日照时间逐渐变长,再回到春分昼夜平分(南半球的日照时间在夏至时达最短,冬至时达最长,与北半球相反),依此太阳直射点周期性变化,2000年时计365天5小时48分45.19秒(或计365.2421897天),定为一个回归年,所制定的历法,称为“回归阳历”。

以下为回归阳历:

格里历(Gregorian calendar),即公历,1年分为12个月。(所谓格里历,只是宋【周敦颐太极图说】所述八卦历之一,还有队里的四年制阴历)

儒略历(Julian calendar),1年分为12个月。

巴哈伊历(Bahá’í calendar),1年分为19个月。

科普特历(Coptic calendar),1年分为13个月。

伊朗历(Iranian calendar),1年分为12个月。

上述历法皆以365天定为一年,与回归年有所误差,籍由置闰的方式,在指定的期间加入一天,被延长的一年称之为闰年,其他称为平年。

恒星阳历

在地球围绕太阳公转过程中,观察天体上各恒星变化,会发现太阳与黄道带星群存在一个周期变化,依此太阳在黄道带位置的周期性变化,2000年时计365天6小时9分9.76秒(或计365.256363004天),定为一个恒星年,所制定的历法,称为“恒星阳历”。

以下为恒星阳历:

印度历(Hindu calendar)。

孟加拉国国历(Bengali calendar)。

马来亚历(Malayalam calendar)。

泰米尔历(Tamil calendar)。

实际上,太阴历和太阳历之间是可以互相转换的,每一个阴历日期都会有对应的一个阳历日期,换言之,每一个阳历日期也会有一个对应的阴历日期,关于阴历和阳历之间的转换,可查询阴阳历转换频道,快速而准确。

二十四节气歌

传统版本二十四节气歌(新华字典第11版附录)

春雨惊春清谷天,

夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,

冬雪雪冬小大寒。

每月两节不变更,

最多相差一两天。

上半年来六廿一,(廿:niàn 二十)

下半年是八廿三。

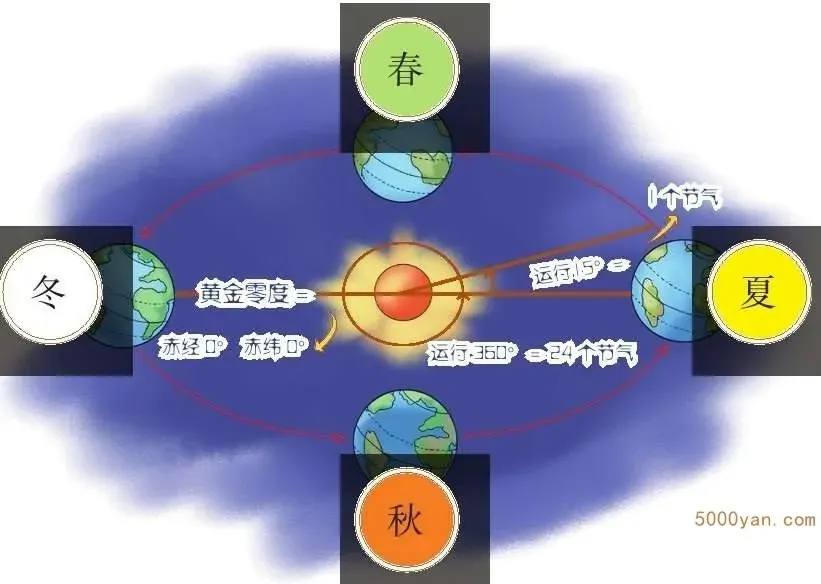

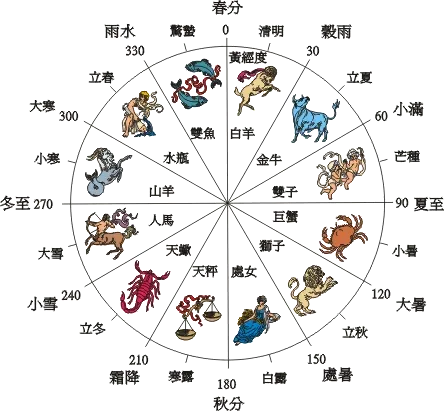

二十四节气黄道位置图

二十四节气是一年内太阳在黄道上的位置变化和引起的地面气候演变次序,将全年平分为二十四等份,并给每个等份起名,这就是二十四节气的由来。

二十四节气黄道位置的寓意

1、立春:斗指东北。太阳黄经为315度。是二十四个节气的头一个节气。其含意是开始进入春天,“阳和起蛰,品物皆春”,过了立春,万物复苏生机勃勃,一年四季从此开始了。

2、雨水:斗指壬。太阳黄经为330°。这时春风遍吹,冰雪融化,空气湿润,雨水增多,所以叫雨水。人们常说:“立春天渐暖,雨水送肥忙”。

3、惊蛰:斗指丁。太阳黄经为345°。这个节气表示“立春”以后天气转暖,春雷开始震响,蛰伏在泥土里的各种冬眠动物将苏醒过来开始活动起 来,所以叫惊蛰。这个时期过冬的虫排卵也要开始孵化。我国部分地区过入了春耕季节。谚语云:“惊蛰过,暖和和,蛤蟆老角唱山歌。”“惊蛰一犁土,春分地气 通。”“惊蛰没到雷先鸣,大雨似蛟龙。”

4、春分:斗指壬。太阳黄经为0°。春分日太阳在赤道上方。这是春季90天的中分点,这一天南北两半球昼夜相等,所以叫春分。这天以后太阳直射 位置便向北移,北半球昼长夜短。所以春分是北半球春季开始。我国大部分地区越冬作物进入春季生长阶段。各地农谚有:“春分在前,斗米斗钱”(广东)、“春 分甲子雨绵绵,夏分甲子火烧天”(四川)、“春分有雨家家忙,先种瓜豆后插秧”(湖北)、“春分种菜,大暑...

剩余内容已隐藏